|

sei in

EDITORIALI

Arte

pag. 3

|

Editoriali,

recensioni e saggi di arte

|

|

|

pubblicato il 16 gennaio 2011

Sant’Agostino

di Mattia Preti alla Galleria Nazionale di Cosenza -

Palazzo Arnone

Ancora un dipinto

di Mattia Preti nella Galleria Nazionale di Cosenza.

La

pregevole raccolta si arricchisce di una nuova,

importante acquisizione portata a felice compimento

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su

proposta avanzata fin dal 2008 dal Soprintendente

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici

della Calabria, Fabio De Chirico. La

pregevole raccolta si arricchisce di una nuova,

importante acquisizione portata a felice compimento

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su

proposta avanzata fin dal 2008 dal Soprintendente

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici

della Calabria, Fabio De Chirico.

La tela raffigura

Sant’Agostino, assorto nello studio, mentre

interrompe la scrittura per volgere lo sguardo

attento verso l’osservatore. L’immagine, isolata nel

buio dello sfondo, è illuminata con rapidi tocchi.

L’analisi introspettiva del volto e l’accurata

descrizione dell’abito vescovile conferiscono

all’anziana figura l’autorevole dignità di dottore

della Chiesa.

Il dipinto

potrebbe risalire al primo periodo maltese, fase

artistica che vide il Cavalier Calabrese

meditare attorno a suoi precedenti lavori, per

sperimentare, con l’ausilio della bottega, inedite

sintesi stilistiche.

L’opera sarà

sottoposta ad indagini diagnostiche e delicati

interventi conservativi al termine dei quali andrà

ad aggiungersi alla prestigiosa quadreria di Palazzo

Arnone, trovando definitiva collocazione negli spazi

espositivi dedicati al Maestro calabrese.

Scheda critica

Autore:

Mattia Preti detto il Cavalier Calabrese (attr.)

(Taverna 1613 - La Valletta 1699)

Soggetto:

Sant’Agostino

Materia:

olio su tela

Dimensioni:

cm. 187,5 x 133,5

Datazione:

sec. XVII (sesto decennio)

Il dipinto non è

firmato né datato. Il soggetto replica, con

varianti, il Sant’Agostino dell’Abbazia di

Montecassino, già assegnato dalla Utili (1989)

all’attività del Preti del sesto decennio.

Secondo il

giudizio di Spike (1999, p. 387-388) l’attribuzione

al Calabrese e la datazione dell’opera di

Montecassino ancora necessitano di una definitiva

conferma in quanto, trattandosi di una copia da un

dipinto probabilmente eseguito da Claude Vignon a

Roma tra il 1617 ed il 1624, <se fosse dipinta da

Preti, sarebbe stato in via di un esercizio

giovanile d’ammaestramento> (p. 387) e dunque se ne

dovrebbe ipotizzare una anticipata realizzazione.

Il dipinto di

Montecassino, rielaborando le invenzioni di Vignon,

tratte da Les quatre pères de l’Eglise

latine a Roma, presso la Curia Generalizia della

Compagnia di Gesù e dall’Apostolo San Paolo

nella Galleria Sabauda a Torino, presenta

Sant’Agostino, intento allo studio, mentre

interrompe la scrittura per volgersi verso

l’osservatore; l’analisi introspettiva del santo,

più incisiva di quella condotta da Vignon, insieme

alla descrizione accurata dell’abito vescovile,

conferiscono al soggetto raffigurato l’autorevole

dignità di dottore della Chiesa. Spike informa che

una copia della tela di Montecassino è a Dublino,

presso la National Gallery of Ireland (1999, p.

388).

Il dipinto romano

ripropone sant’Agostino, in uguale atteggiamento; il

volto, raffigurato di tre quarti, mostra gli stessi

intensi tratti somatici, più volte rappresentati dal

Preti. La tela presenta dimensioni maggiori rispetto

al dipinto di Montecassino, pertanto risulta

ampliata la struttura compositiva ai lati del Santo.

Il busto, isolato nel buio dello sfondo, è collocato

ad una maggiore distanza dal limite superiore della

tela e ciò conferisce all’immagine un maggior

respiro. Gli effetti della fonte di luce proveniente

dall’alto a sinistra sono resi sull’incarnato, sulle

vesti, sugli oggetti con rapidi tocchi.

Potrebbe trattarsi

di uno studio compiuto dal Preti nel primo periodo

maltese; dalla seconda metà del sesto decennio,

probabilmente il Calabrese era tornato a meditare su

precedenti lavori, avvalendosi di aiuti di bottega,

per sperimentare inedite sintesi.

Gli inventari di

collezioni storiche rivelano che la rappresentazione

a figura singola di un santo vescovo fu più volte

replicata dal Preti. Citati dal Getty Provenance

Index sono un <Santo Vescovo del Cavalier

Calabrese, in tela d’imper.[ato] re per alto>,

presente nell’inventario dei beni di Caterina

Chellini (Roma 1687) con altri dieci quadri del

Preti, diciassette del fratello Gregorio e sette di

Giacinto Brandi ed un dipinto con Sant’Agostino,

insieme ad un altro con Sant’Ambrogio, citato

nell’inventario dei beni della nobile fiamminga

Grunemberg Maria Gaetana (Napoli 1728).

Ufficio stampa:

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria

Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

|

|

inizio pagina |

|

pubblicato il 21 Settembre 2010

MOSTRA di SPLENDORI SACRI

TESORI DELLA DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA

MUSEO STATALE DI MILETO (VV)

dal 26 Settembre2010 al 9 Gennaio 2011

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della

Repubblica, la mostra organizzata dalla

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria, con il

coordinamento scientifico di Fabio De Chirico e la

cura di Rosanna Caputo, presenta una significativa

selezione di argenti sacri - dalla prima metà del

Trecento all’Ottocento - custoditi nelle chiese

e nei musei della diocesi.

Fra le opere più interessanti si segnalano le croci

astili di Gerocarne, di Pizzoni e di Motta

Filocastro.

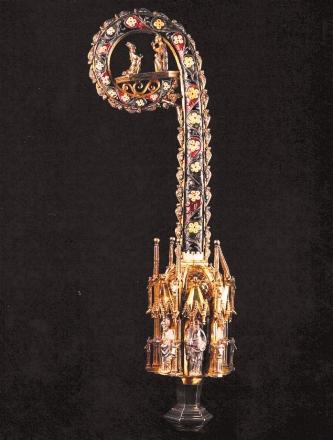

Altri straordinari manufatti in mostra, il Riccio

di bacolo pastorale di Tropea e il Turibolo

di Mileto, concorrono a definire i portati

culturali ed artistici della Chiesa calabrese in età

aragonese ed il rapporto privilegiato dell’alto

clero con le più aggiornate botteghe della capitale.

Numerose sono le opere provenienti da Napoli

presenti nel territorio della diocesi che fungono da

modelli di riferimento per gli argentieri locali che

dimostrano, in tal modo, di conoscere e assimilare

lo stile dominante nella capitale.

Di assoluto rilievo le sculture in bronzo dorato di

Cosimo Fanzago, realizzate per il ciborio della

Certosa di Serra San Bruno, smembrato a seguito del

terremoto del 1783, presentate in questa mostra dopo

un delicato intervento di restauro.

Arricchiscono l’esposizione le sculture raffiguranti

Santa Domenica del 1738 di Gaetano e Nicola

Avellino, rinomati argentieri napoletani; San

Nicola, realizzato da Nicola De Blasio tra il

1741 e il 1747 e San Fortunato martire di

Gennaro Pane, argentiere napoletano tra i più noti,

attivo tra il 1835 e il 1878.

Il forte legame della Calabria con Napoli è

documentato ancora da una cospicua serie di opere,

dal Tronetto e dagli Ostensori

monumentali di Tropea e Nicotera ai preziosi arredi

sacri firmati da artisti quali Nicola Cangiani,

Giuseppe e Gennaro Del Giudice e Giovan Battista

d’Aula, attestati a Napoli tra il 1686 e il 1804.

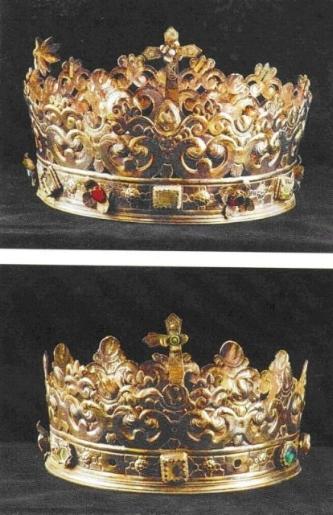

Rilevanti, inoltre, sono i manufatti d’arte orafa

realizzati a Malta e a Messina, che testimoniano il

variegato gusto della committenza ecclesiastica

locale e l’abilità tecnica e stilistica degli

artefici isolani.

Completa la rassegna un’importante sezione, a cura

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e

di Vibo Valentia, costituita da pannelli

illustrativi delle chiese e dei complessi

monumentali da cui provengono le opere esposte,

architetture tra le più notevoli del territorio

della provincia di Vibo Valentia, quali le

Cattedrali di Mileto, Nicotera e Tropea, la Certosa

di Serra San Bruno, il complesso conventuale di San

Domenico a Soriano, la chiesa di San Leoluca a Vibo

Valentia, unitamente ad alcuni esempi “minori”, in

genere poco noti, che restituiscono un quadro

significativo dell’architettura chiesastica della

provincia di Vibo Valentia.

Il criterio espositivo ha inteso favorire la piena

fruibilità delle opere e la corretta lettura delle

stesse privilegiando un ordinamento per tipologia di

manufatti.

L’allestimento nasce, invece, dall’esigenza di

ottimizzare gli spazi valorizzando appieno le opere;

difatti, la dominanza assoluta del nero utilizzato

nella pannellistica, nella pavimentazione e nei

supporti, fa da contrappunto ai lucidi toni freddi

del metallo ed evidenzia le forme, i volumi e le

raffinate tecniche di lavorazione dei manufatti

esposti.

Riccio di bacolo pastorale

argentiere meridionale, sec. XV -

Tropea (VV), Museo diocesano

|

Coppia di Corone - Madonna delle Grazie

argentiere

messinese, sec. XVII - Nicotera (VV), Museo

diocesano

|

San Nicola di Bari

Nicola De

Blasio - (Napoli doc. dal 1729 al 1751),

secolo XVIII

Mileto

(VV) Museo Statale

|

San

Fortunato martire

Gennaro

Pane - (Napoli, doc. dal 1850 al 1878),

dat. 1877

Mileto

(VV), Museo Statale

|

Ostensorio raggiato con fusto figurato

(detto “Ostensorio del Capitolo” )

Biagio

Giordano - (Napoli, doc. dal 1770 al 1795),

dat. 1794

Nicotera (VV), Museo diocesano |

Angelo generale (lato dex)

|

Angelo generale (retro)

|

Putto 2 generale (fronte)

|

San Lorenzo generale (fronte)

|

San Ugo generale (fronte) |

|

|

Soprintendenza

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici

della Calabria

Soprintendente: Fabio De

Chirico

Ufficio stampa:

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria

Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

|

|

inizio pagina |

|

pubblicato il 5 Settembre 2010

LA NATIVITA’ DI PIETRO BERNINI AD

AMANTEA

Lo storico dell'arte Mario Panarello ha

recentemente rinvenuto in una dimora privata il

prezioso frammento della testa della Vergine

appartenente alla pala marmorea di Pietro Bernini,

raffigurante La Natività, conservata

nell'Oratorio dei Nobili di Amantea, di cui

si erano perse le tracce.

Il

riconoscimento avvenuto su base stilistica è stato

comprovato dal combaciare del brano con la parte

mutila dell'altorilievo. Il

riconoscimento avvenuto su base stilistica è stato

comprovato dal combaciare del brano con la parte

mutila dell'altorilievo.

L'opera, databile agli ultimi anni del Cinquecento

rappresenta, nella produzione dello scultore

toscano, padre del più famoso Gian Lorenzo,

l'unico altorilievo presente in Calabria.

Ascrivibile al periodo giovanile dell’artista

documenta una notevole abilità tecnica e un’intensa

capacità espressiva in un linguaggio già definito,

che connota l'autore come uno dei più importanti

scultori della tarda maniera.

Questo straordinario ritrovamento rappresenta un

prezioso tassello che suggella l'attività della

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria, diretta da Fabio

De Chirico.

E’

stato restituito alla pubblica fruizione il

frammento di un’opera d’arte di eccezionale

rilevanza. E’

stato restituito alla pubblica fruizione il

frammento di un’opera d’arte di eccezionale

rilevanza.

L’altorilievo raffigurante La Natività (marmo

statuario 150X100 cm. ca.), posto sull’altare

maggiore dell’Oratorio dei Nobili di Amantea è

un’importante opera della cultura tardo

cinquecentesca in Calabria.

Nell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II,

Calabria, pubblicato nel 1933, Alfonso

Frangipane attribuisce l’opera ad uno scultore

messinese, proponendo il nome di Rinaldo Bonanno. Lo

studioso lamentava la perdita di molti dettagli

causati dalla furia distruttrice delle truppe

napoleoniche che invasero nel 1807 il complesso

francescano di San Bernardino e l’oratorio annesso.

In particolare la scomparsa della testa della

Vergine privava l’altorilievo di un elemento

fondamentale per la sua lettura.

L’opera

è stata attribuita da Alessandra Migliorato a

Pietro Bernini (Tra Messina e Napoli: La

scultura del Cinquecento in Calabria da Giovan

Battista Mazzolo a Pietro Bernini, Società

editrice messinese di storia patria, Messina 2000,

pp. 99-112) e, accettata dalla critica successiva, è

stata accolta nell’imponente monografia dedicata

allo scultore da Hans-Ulrick Kessler (Pietro

Bernini (1562-1629), Hirmer Verlag GmbH, München

2005, p. 272).

L’altorilievo, sul quale ancora non si è rinvenuto

alcun documento specifico, si daterebbe intorno al

1592, anno di edificazione dell’Oratorio del Nobili.

Per convalidare l’attribuzione gli studi hanno

proposto confronti con le opere di Morano Calabro,

come la Santa Lucia e Santa Casterina

d’Alessandria, il Tabernacolo affiancato

da Angeli oranti per la chiesa conventuale di

Colloreto e con le più tarde statue dei Santi

Pietro e Paolo per la chiesa collegiata

di Morano.

Il rinvenimento presso una dimora privata del capo

della Vergine, di cui da più di due secoli si erano

perse le tracce, si deve allo storico dell’arte, il

calabrese Mario Panarello. Il riconoscimento

avvenuto su base stilistica è stato poi comprovato

dal perfetto combaciare del pezzo marmoreo rinvenuto

con la parte mutila dell’altorilievo. In tal modo si

è resa possibile una migliore lettura de La

Natività, visto che il capo della Vergine,

assorta nella contemplazione del Figlio, costituisce

uno dei fulcri dell’opera.

Dal punto di vista compositivo l’altorilievo si

presenta come una delle più complesse realizzazioni

del periodo giovanile di Pietro Bernini, che dalla

natia Sesto Fiorentino si trasferì nel 1584 circa a

Napoli. L’opera attesta una notevole abilità tecnica

e capacità espressiva mostrando un linguaggio già

definito che qualifica l’artista come uno dei più

importanti scultori della tarda maniera, sensibile,

attento ed aggiornato anche a ciò che si andava

elaborando in pittura. Ciò dimostra anche quanto la

Calabria fosse recettiva alle novità del momento.

Pietro Bernini,

formatosi sotto Rodolfo Sirigatti, avrebbe prima

soggiornato a Roma e poi si sarebbe trasferito a

Napoli. I primi lavori, eseguiti per Giovanni

Antonio Carafa, ancora non identificati, risalgono

al 1589. Sono documentate al 1591 le già menzionate

statue di Morano Calabro ed il tabernacolo per la

chiesa di Santa Maria di Colloreto che costituiscono

le prime opere note dell’artista. Queste, tuttavia,

non furono le uniche, ma aprirono la strada ad altre

commissioni calabresi, come l’Immacolata

nella chiesa di san Leone a Saracena dove pure si

trova una Madonna delle Grazie - esemplata su

un prototipo di Benedetto da Maiano sfruttato da

Antonello Gagini - già nella locale chiesa dei

Cappuccini. Importante, inoltre, la Santa Lucia

nella chiesa dei francescani di Polistena, mentre le

identificazioni più recenti del San Giovanni

di Gerace e di una copia del Laocoonte del

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,

accrescono il catalogo di Pietro Bernini ed il

numero di opere calabresi.

Note sullo stato di conservazione e restauro:

La testa della Madonna è certamente pertinente al

rilievo de La Natività di Pietro Bernini.

Spezzata di netto all’altezza del collo, presentava

al centro dello stesso un piccolo foro di circa 1

cm di diametro e profondo circa 5 cm, praticato per

collocare il manufatto su una base a fini

espositivi. La porzione di naso mancante è stata

ricostruita da mani esperte, con gesso e polvere di

marmo. La testa comunque si trovava al momento della

donazione in buono stato di conservazione, con le

superfici pulite e cerate. Al fine di un suo

corretto riposizionamento è stato eseguito un

attento studio con un rilievo 3d finalizzato alla

riutilizzazione del foro esistente nella testa per

non creare ulteriori traumi al manufatto. Tale

soluzione non è stata praticabile in quanto la

Madonna è reclinata in avanti, in atto di adorazione

del Bambino.

Dopo una attenta documentazione fotografica e

grafica si è proceduto all’applicazione di un perno

in vetroresina di 8 mm di diametro, dopo aver

applicato sulle superfici uno strato di paraloid

B72 molto concentrato, al fine di creare uno strato

di sacrificio tra le superfici originali e la resina

epossidica UHU-Plus usata per fissare il frammento.

Non sono state eseguite stuccature di sorta in

quanto il manufatto presenta numerose lacune

provocate dall’atto vandalico coevo alla

decapitazione della Madonna. Il rilievo è stato

oggetto di un intervento di restauro eseguito in

tempi imprecisati, durante il quale l’uso di

sostanze aggressive ha in molti punti sbiancato le

superfici, lasciando intravedere “la pelle”

originale del rilievo solo nei sottosquadri, zone

risparmiate alla pulitura. Le superfici sulle quali

è stata applicata in passato uno strato di cera, si

presentano omogeneamente lucide non rispettando i

passaggi chiaroscurali creati dall’artista. Dopo la

ricollocazione del frammento sarà necessario mettere

a punto un intervento conservativo finalizzato a

riportare La Natività a quanto espresso

dall’artista, senza sovrapposizioni o

interpretazioni cui sono soggetti molto spesso i

rilievi marmorei.

Ufficio stampa:

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria

Silvio Rubens Vivone – Patrizia

Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

|

|

inizio pagina |

|

|

|

|

|

|

|